走下神坛:水月观音透视(上)

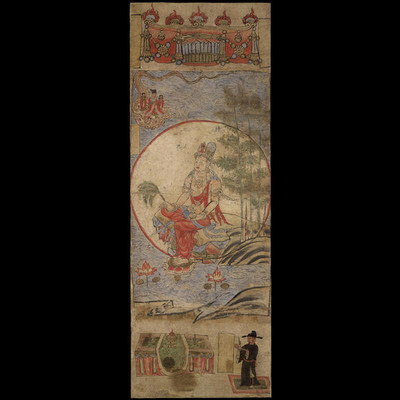

吉美博物馆藏五代《水月观音图》

水月观音之名由,实无经本出处,学术界较为一致地认为:中唐画家周昉根据玄奘《大唐西域记》所记布呾洛迦山中的观自在菩萨而妙创水月之体,并在各地很快流传开来,成为后世三十三观音之一,北宋以后影响日渐扩大,成为后世观音造像最常见的表现形式之一。 现存较早的水月观音像大致可分为绘画和雕塑两大类,前者多见于敦煌和河西地区的石窟壁画及传世画品中,基本特征为:菩萨游戏坐,姿态随意,身后为一轮圆月背景,手持净瓶和柳枝,周围场景繁简不一,通常描绘有泉流池沼、山峦丛林,宛若一幅山水画。按文献记载,水月观音像至迟在晚唐已在各地寺院壁画中常见,目前所知最早的实物为敦煌出土的后晋天福八年(943)绢本像。

龙门石窟研究所藏思惟菩萨

自中唐画家周昉妙创水月之体后,意境优美、画面生动的水月观音很快风行全国,现存实物以五代十国时期的作品为早。本图中菩萨头戴高化佛冠,面部有髭须,上身半裸,斜披珞腋,为男性形象。右足踏红莲,左足放在右腿上,双手抱膝游戏坐于山石之上,神情恬淡闲适,悠然自得,身后是竹、棕等南方植物,菩萨座下为水池,内有盛开的莲花和嬉戏的水生动物。

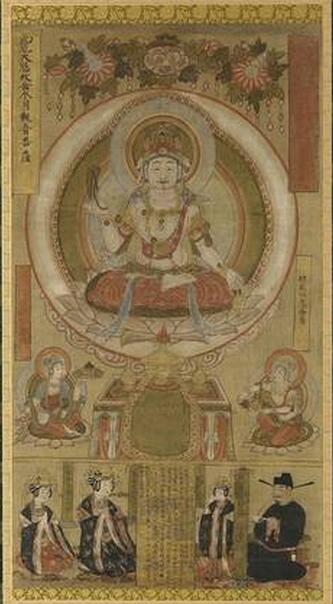

大英博物馆藏五代时期的敦煌《水月观音图》

水月观音的名称虽然出现较晚,但类似的造像形式可谓源远流长,北朝以来一度流行的思惟菩萨像在某种意义上可以视作水月观音的祖型,至少在菩萨的造型、随意的坐姿和若有所思的神态等方面显示出明显的继承性。

大英博物馆藏五代时期的敦煌《水月观音图》

到了五代时,水月观音已颇受尊崇,各种宗教作品中其形像屡见不鲜,上起帝王将相,下迄平民百姓,乐于出资造像作功德者不乏其人。此期的水月观音仍为男性形像,体躯略显粗壮,一般为半裸上身,斜披珞腋,周围场景较简单。

艾尔米塔什博物馆藏《水月观音》

水月意为水中之月,在佛经中常用以譬喻诸法之无实体,是大乘十喻之一。《大智度论》载:解了诸法,如幻,如焰,如水中月,如镜中像。 正如唐代诗人白居易所题《画水月观音菩萨赞》:净渌水上,虚白光中,一睹其相,万缘皆空。身后的一轮圆月因而也就成了水月观音的标志。

弗利尔美术馆藏北宋《水月观音菩萨像》

按玄奘《大唐西域记》的记载:布呾洛迦山,山径危险,岩谷敧倾。山顶有池,其水澄镜,流出大河,周流绕山二十匝,入南海。池侧有石天宫,观自在菩萨往来游舍,其有愿见菩萨者,不顾身命,厉水登山,忘其艰险,能达之者盖亦寡矣。据此场景而绘出的水月观音背景往往较为复杂,除去山林池泽外,还常绘出一些不顾身命,厉水登山,忘其艰险以求得见菩萨真颜者。

走下神坛:水月观音透视(中)

大足石刻的水月观音龛

雕刻则始见于杭州西湖石窟后汉乾祐二年(950)的朱知家镌观音像,五代以后的水月观音像较多地出现在甘肃河西地区、四川大足、安岳以及陕西北部石窟中,基本式样为:龛形呈不规则山石状,龛侧上方雕出插有柳枝的长颈净瓶,菩萨游戏坐,体微侧,面向前方或略下视,披帛缠肩绕臂,胸腹间悬佩串珠饰,身下为各式供养人像。 水月观音在早期佛教经典中本无出处,可以说是中国人攀附佛经而新造的佛教神祗,作为佛教与中国本土文化融合的产物,水月观音在受到广泛尊崇后顺理成章地进入佛教的万神殿。本幅图片在题记中明确记录了大悲救苦水月观音菩萨的名称,也就表明至迟从北宋开始,水月观音就已作为佛教的正式神祗而名正言顺地登上神坛。

由于石窟建筑结构的特殊性,许多早期的水月观音像得以较好地保存下来,本幅图片即为重庆大足北山佛湾213号水月观音龛,时代约当于五代十国时期的前、后蜀阶段,菩萨头戴高化佛冠,面向前视,上身半裸,胸佩璎珞,斜披珞腋,游戏坐于龛台上,身形略显僵直,龛下为几身世俗供养人像,具有早期特征。

宋代是水月观音信仰广泛流行并深入人心的时期,各处的佛堂庙宇、石窟寺院常见其形象。与早期常见呈男性体质特征、造型略显呆板的菩萨像相比较,这时的水月观音像已表现为袅娜多姿的女性形象,其娇美的面容和雍容富贵的体态更具亲和力,同时也更好地表现出观音菩萨所特有的大慈大悲、救世悯人的神格。

敦煌壁画中保存的宋代水月观音像不是很多,但其画面通常较大,菩萨周围绘出写实的山石林木、泉流池沼,意境优美,对后来西夏时期的水月观音像产生了深远的影响。

唐代以后,中国石窟造像的重心发生转移,陕西和四川(重庆)地区成为晚期石窟分布最集中的区域,而在上述地区的开窟造像活动中,水月观音像成为最重要的题材之一。据不完全统计,仅在陕北延安地区宋金石窟中,水月观音龛像就不下百处,在子长县钟山3号窟、延安市万佛洞1号窟、富县石泓寺2号窟等较大的石窟中就各有大大小小的水月观音龛像十余处。本幅图片即为北宋晚期治平四年(1064年)开凿的子长钟山3号窟主室前壁的水月观音像,菩萨表面彩绘应为明代重绘。

以重庆大足和四川安岳为代表的南方地区晚期石窟中,水月观音造像也是屡见不鲜,其数量虽不及陕北石窟多,但形体更大、保存更好,而且造型也更加精美,是现今研究水月观音最重要的实物资料。本图是有东方维纳斯美誉的安岳毗卢洞19号窟水月观音,当地人称之为紫竹观音。

尤其引人注目的是,在重庆大足、四川安岳两宋时期的窟龛中,水月观音像往往作为主尊像出现在洞窟正壁位置上,这与陕北地区石窟中水月观音多分布在洞窟前壁或侧壁等非主要壁面不同,反映了水月观音在本地区所受的尊崇及其神格的上升。

走下神坛:水月观音透视(下)

安西榆林窟水月观音像

水月观音作为观音信仰的有机组成部分,在造型和布局形式上与传统的佛教神祗有着较明显的区别。以其生动的画面、优美的造型和富有感染力的场景深受广大民众的喜爱,菩萨娇美的造型宛如盛装的世俗贵族少女,一改以往佛堂庄严肃穆的气氛,这种充满浓郁世俗气息、贴近百姓生活的宗教画面也正反映北宋以来佛教进一步世俗化和本土化的趋势。

安西榆林窟水月观音像

以玄奘为代表的高僧取经故事,唐代已在民间广为流传,五代以后,许多寺院和石窟中出现了反映历代高僧取经内容的壁画或石刻,有趣的是,在敦煌及附近地区的西夏晚期石窟中,常发现有将唐僧取经故事绘入水月观音经变画中。本幅图片是安西榆林2号窟西壁水月观音像,画面右下角就是唐僧和孙悟空的形象,此举堪称宗教信仰与民间文化有机融合的典范。

安西榆林窟唐僧取经

在敦煌及附近发现有六幅唐僧取经图,均画在西夏晚期洞窟中,其中五幅绘在水月观音经变画中,一幅绘于普贤变中,典型画面为山峦起伏、云雾缭绕,菩萨怡然坐于河沼环绕的山石竹林之间,彼岸为两人一马,唐僧面向菩萨,双手合什,行者猴面,牵白马,紧随唐僧后,手搭额作远望状。这是依据宋本《大唐三藏取经诗话》的唐僧取经故事,此本孙行者出现较早,在该本中尚未出现猪八戒和沙和尚的形象,这也可解释为何在取经图中只有唐僧和孙行者两个人物。

中国历史博物馆藏金华万佛塔中出土的宋代水月观音像

金铜造像一直是佛教造像的一种重要表现形式,由于水月观音在画面上常需要表现山林、流水等较复杂的场景,因而在金铜作品中异常罕见。50年代浙江金华万佛塔基出土一件的鎏金水月观音铜像,观音戴高化佛冠,胸佩璎珞,游戏坐于山石上,前置有净瓶,身后有象征圆月的大圆光圈,圆光饰有三道火焰纹。该像构思独特、造型精美,是一件十分难得的艺术瑰宝。

京都清凉寺藏北宋时期的线刻水月观音镜像

宋代以来,对水月观音的崇拜已普及到民间各个阶层,作为中国造或者说是本土化的神祗,水月观音信仰带有强烈的民间崇拜性质,其造像形式并不拘泥于传统的样式,表现形式也日渐趋于多样化,除了佛殿塔庙等宗教场所外,它还常出现在各种形式的书刊及文人字画中。

敦煌研究院藏西夏水月观音版画

本幅图片为敦煌研究院发现并收藏的西夏文木刻本《妙法莲花经观音普门品》的扉页画,是国内现存同类刻本中最早的一幅。它既是西夏时期珍贵的艺术作品,同时也从一个侧面反映了水月观音信仰在当时的盛行。

元颜辉画水月观音

元明以后,水月观音的宗教性质逐渐减少,而更多地是以一种吉祥的象征或特殊艺术造型形式出现在人们面前,可以说,水月观音是通过一种美的意境和深刻的文化底蕴来引发人们对佛国世界美好的憧憬。