三学通常被认为是对早期佛教修持的全部内容的概括。三学,梵文Trisiksa的意译,即戒学、定学和慧学。前面提到的正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定等八正道,可以归纳为三学的内容。正语、正业、正命三者为戒学,正念、正定为定学,正见、正志为慧学,就修学佛法的基本态度和要求而言,方便通策戒、定、慧。

佛教的戒、定、慧三学是一个相互联系的有机整体。东晋名僧道安总结为戒者,断三恶之干将也;禅者,绝分散之利器也;慧者,齐药病之妙医也。其中尤以定、慧关系更为密切,慧远认为:禅非智无以穷其寂,智非禅无以深其照,则禅智之要,照寂之谓,其相济也。当然,禅智皆以严持戒律为前提,在家出家均以戒为修行的基础。可以说,戒、定、慧三学从不同的方面概括了佛教的全部内容。

1.戒是佛法之总门,定慧二学之基础。释迦牟尼佛在世时就反复强调戒是正顺解脱之本,圆寂时咐嘱弟子们要以戒为师。在佛教中,戒、律经常连用,泛指佛教为出家、在家信徒制定的一切戒规,可以说是佛教徒防非止恶以确保正行的法律。佛教之所以能流传数千年而至今不绝,并在现代社会中传播不息,与戒律的作用是分不开的。严格地讲,戒与律在佛教中是有一定区别的。戒,原为佛陀在世时,举外道的非行来教诫信徒,故其适用于出家和不出家的所有信众。作为为出家和在家信徒制定的戒规,随着佛教的发展,其条款也逐渐增多,从五戒、八戒、十戒,直到二百五十戒、三百四十八戒等,它涉及信徒日常生活的方方面面。在众多戒条中,五戒不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒是最基本的戒条,它是佛门四众(比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷)必须遵守的基本戒条。佛教的戒条一般又分为止持戒和作持戒两大类。止持戒为防非止恶的各种戒,例如五戒、十戒等;作持戒为奉行众善的戒,如二十犍度等。律与戒不同,据佛典中说,律是专为出家的比丘、比丘尼所制定的禁戒,一般在家信徒不得闻知。在佛典经、律、论三藏中,在家信徒得闻二藏,谓论及经,毗奈耶教是出家轨式,俗不合闻。佛陀在世时,于修道生活中,针对实际具体的需要而制定规范,这叫做随犯随制(随缘制戒)。佛弟子之出家众如犯恶行,佛陀则必教诫:今后同样之行为不可再犯,如再犯,则处罚。故律必附有处罚之规定。律是专门针对出家众而制定的,是被动的,故与戒应有所区别。

佛教的戒律是建立在因果报应理论基础之上的。它具体到要求信徒在修行生活中,为了保证信仰的纯洁性和最终获得解脱,在某时、某地应该说什么,应该做什么,或不能说什么,不能做什么,这种不断地为善去恶、改邪归正的持戒过程,就是逐渐超脱生死轮回获得解脱的过程。戒律在梵文中虽有多义,但从根本上说,其精神是相通的,即都是要修习佛法者清净自心,为善去恶。戒律作为佛教经、律、论三藏之一,戒、定、慧三学之首,在佛法中占有重要的地位,因此说戒为无上菩提本。

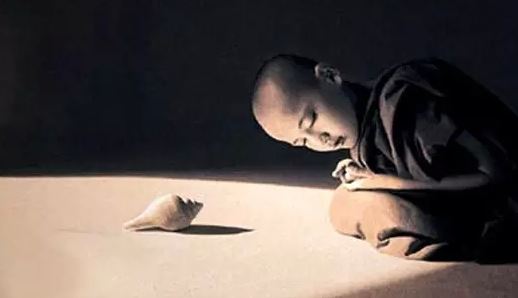

2.定,即禅定,是梵文Sam丘dhi的意译,音译作三昧或三摩地等。《俱舍论》卷四将它定义为心一境性,即心专注一境而不散乱。定的含义比较宽泛,一切息虑凝心之法都可称为定。佛教认为,由定可以发慧,即通过修定可以获得正确观悟宇宙人生本质的智慧。在这个意义上,定也被译为止,慧则可译为观。僧肇在《注维摩经》中说:系心于缘谓之止,分别深达谓之观。止观,助涅盘之要法。由于依止而有观,真观必寂然,故佛教中常常止观并举,意与定慧相近,谓依智慧而摄心人定,又依定而观悟佛教真理。

在佛教中,定又往往与禅连用表达更广泛的意义。禅,为梵文Dhyana音译禅那之略称,意译为静虑,即静心思虑。在佛教中,禅的本义大致有二:一是心注一境,使纷乱的心绪意念宁静下来,此与止或定相近;二是正确地审视思虑,如实地了知宇宙人生的真谛,此与观或慧相近。由于定的主要特征是静心、息虑,而禅则还包括了在静心息虑基础上的正审思虑,具有一定的观想内容,具有如实了知的慧观作用,因此,佛教所说的禅在一定意义上包含了定与慧这两方面的内容。《俱舍论》卷二十八中说:诸等持内,唯此摄支,止观俱行,最能审虑。这里的等持,是定的意译之一,唯此的此,指的就是静虑,即禅。意思就是说,唯有禅这一种定才同时包括了止与观两方面的修行。虽然禅与定的内涵并非完全一致,但在佛教的实际使用中,两者却并不总是非常严格地限定于它们的本义,而是经常地泛指静心观想一类的宗教修习活动。在更多的场合,特别是在中国佛教中,禅与定往往合称为禅定,用以表示通过精神集中、观想特定对象而获得悟解或功德的思维修习活动,含义更为广泛,其作用被抬到极其重要的地位。在中国影响深远的禅宗,更主张以禅定来概括佛教的全部修习。禅定作为小乘三学和大乘六度之一,在佛教中的地位也是非常重要的。

3.慧,即佛教的智慧,这是佛教全部修行的目标。所谓由定发慧,说明修行禅定的目的也就在获取智慧。因为在佛教中,获得了智慧,也就实现了解脱。若细加分别,智与慧在佛教中是既有区别又有联系的。

智,梵文为Jndna,音译作阁那、若那,意为于事理能决断,指由修习佛理所获得的辨别现象、判断是非、评判善恶的认识能力。这种认识能力因人修习佛理的水平不同而有高下之分。在佛教中,智分为有漏智和无漏智,根本智和后得智,以及一切智、道种智、一切种智乃至佛智等,故有如来四智、菩萨五智和十智、二十智等不同的说法。例如,法相唯识学认为,凡夫有八识,至如来地则分别转为四智:第八识转为大圆镜智,第七识转为平等性智,第六识转为妙观察智,前五识则转为成所作智。佛智也称圣智,它并不是凡夫俗子通过感官对外部世界的认识,那种认识佛教称之为俗智,也称为识。在佛教中,智与识是对立的,因而只有佛智才称得上是真正的智。智,在佛智的意义上,就与慧相通。

慧,梵文为Mati,音译作末底、摩提,指通达事理、决断疑念、取得决断性认识而把握真谛的那种精神作用。慧有有漏慧与无漏慧两种。前者与烦恼法有不可脱离、相互影响的关系,属于智的性质。后者也称圣慧,又分三种:由闻法而来之慧,称做闻慧;由思考而来之慧,称做思慧;由修行而来之慧,称做修慧;合称闻、思、修三慧。在佛教中,慧笋非一般所谓的知识或智慧,而是特指圣者所具有的一种观照能力,特指能观照万法性空的般若智慧。《成唯识论述记》中说:所谓末底,是慧异名,与般若无别体。只有般若这种无上智慧,才是佛教所说的智慧。可见,在佛教中,决断日智,简择日慧,或知俗谛日智,照真谛日慧,两者有所不同而又紧密相连。

佛教智慧与世俗知识的不同,在于世俗一般的知识是以感性知识为基础,并根据已有的知识而遵循一定的逻辑程序推导出新的知识,而佛教的智慧则可以摒弃感官及世俗的思考规则,超越一般的逻辑顺序,通过调控心理意识,直契人心本源和宇宙实相。《阿差末菩萨经》中说佛教智慧具有若无所受,亦无希望,心不怀念,无所慕乐,志不望报的特点。由于佛教认为智慧能洗众生烦恼之垢,故将智慧譬之为水而称智慧水;能断烦恼、绝生死之绊犹如利剑,被喻为智慧剑;能破愚痴之暗,故称智慧灯;能烧烦恼之薪,故称智慧火。此外,在佛门中还有智慧箭、智慧海、智慧云、智慧风等等不同的说法。

佛教解脱论的一个重要特点,就是强调慧解脱。佛陀之所以被称为佛陀,就在于他证得了智慧,成为觉悟者。随着佛教各种理论的发展,佛教对智慧也作了各种各样的分类,有的分类甚至多达数百种。大小乘佛教对智慧的解释与追求也不尽相同,但依定发慧,依慧证理断惑,仍是大小乘佛教共修的重要内容。慧解脱成为佛教不同于其他宗教的一个显著标志。

总而言之,戒、定、慧三学构成一个有机整体,也概括了学佛者修持的全部内容。戒是修行佛法的基础和入门的准备,只有通过戒,才能深入佛法的核心。禅定是生起智慧的修行,不修定,智慧无由得起。智慧是断除烦恼的关键、获得解脱的根本和救度众生的凭据,是修行的最终目的。随着佛教的传播与发展,大乘佛教将重偏自我修学的戒、定、慧三学扩大为具有广泛的社会内容的以自利利他为特点的六度。