中国佛学的人文精神主要体现在哪里?

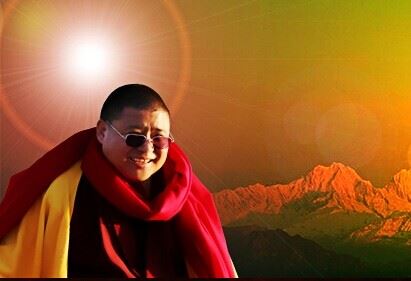

中国佛学具有强烈的关注现世现生的人文主义精神,这一点与印度佛教的出世精神形成了鲜明的对比。中国传统文化重现世现生的人文精神对外来的佛教有着深刻的影响。中国众多本土的思想或学派,具体观点虽然各异,但从根本上说,其出发点与归宿,大都是人,其思想的核心,也大都是人的问题。重视现世现生成为各家的共同特点,只是在对人的价值取向和人的实现途径等问题上所持的见解各有不同而已。在传统文化的人文精神熏陶下,中国佛学日益获得了现实性的品格而由出世转向了人世,更多地面向了社会人生。在肯定人、人性和人的生活的基础上,中国佛学强调出世不离人世,反对离开现实的社会人生去追求出世的解脱,所谓佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。主张出世的佛教在中国最终转向了人世而面向人生。传统文化对现世现生的重视在中国佛学理论的形成与发展过程中产生了重大影响,特别是在作为中国化佛学代表的惠能南宗禅学中,人文精神得到特别的凸显,具体来说,主要集中体现在以下两个方面。

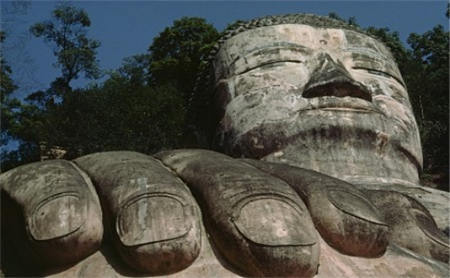

首先,重视人。印度佛学的整个体系可以说是围绕着佛展开的。它以佛的言说为教导,以佛的行止为楷模,以佛的人格为典范,以佛性为成佛的内在根据,以成佛的境界为终极目标。佛教传人中国后,在相当长的一段时间里仍然因循着这一思维模式而发展。虽然人人都有佛性后来成为中国佛学思想的主流而得到绝大多数佛教宗派的认同,但直到禅宗产生之前,中国佛教的主体意识都相当淡漠,人的法,遍一切处,不著一切处的无念,它与般若三昧、识自本心、自在解脱等说法都有任心自运的意思。任心自运,则不能起心而有任何追求,因为起心即妄;也不能百物不思,念尽除却,那样无异于草木瓦石,还谈什么人的解脱呢?无念为宗实际上就是以自己当下之心念为宗。

何为无住?无住者,为人本性。这说明无住是就人的心性而言的。从它的具体内容来看,也包含了两层意思:第一,万法无常,迁流不止。这本是佛教各派共同坚持的基本观点,般若学尤从性空、无相的角度强调万法的无住。如,僧肇在注解《维摩诘经弟子品》时称:无住则如幻,如幻则不实,不实则为空,空则常净。惠能没有将无住从理论上展开论述,而是在破一切相的同时,保留了解脱之主体,也就是众生念念本来不住的无相之心的存在,在性空无住的基础上又进一步提出了无所住心。第二,无住者,为人本性。这是惠能思想的重心所在。在惠能看来,人的本性就体现在人们当下的心念之中,它是念念相续不断绝而又于一切法上无住的。这里的无住,既有心念迁流不息之义,又有心念不滞留在虚假的万法上,不执著妄相之义。惠能说心不住法即通流,住即被缚,就是这个意思。无住为本也就是以内外不住,来去自由的自然任运之心为本。所以说:无住者,为人本性。念念不住,前念今念后念,念念相续,无有断绝。念念时中,于一切法上无住,一念若住,念念即住,名系缚。于一切(法)上,念念不住,即无缚也,此是以无住为本。

惠能的三无强调的都是在当下念念无著之中直显自心清净的般若之性。其中的无念和无住说的都是任心自运的意思,不同之处在于,无念重在说明妄念不起,无住则强调正念不断。而这两者又都立足于实相无相的基础上。

三无实际上概括了惠能整个禅学理论的基础与特色。首先,作为惠能禅法之基础的心,既非真心,又非妄心,而是念念不断、念念无住的当下现实之心;同时,它又可说既是真心(无念无住即真),又是统文化重现世现生的人文精神影响下,日益走向了现实的社会人生。当然,中国佛教的入世精神并不影响其解脱论在本质上仍是一种出世的人生哲学,因为它毕竟不是以入世为最终目的,而是视入世为方便法门,以出世为旨归的。

(摘自《佛学问答》洪修平、许颖 著)