一、在家或出家

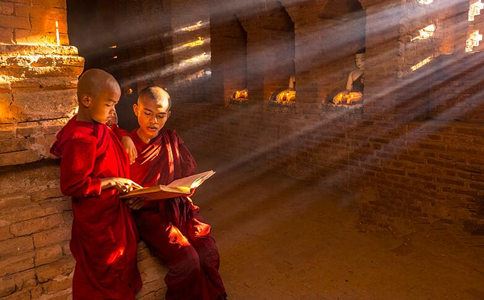

在修行历程中,一个人可能选择出家,也可能维持在家形象。佛教是赞叹出家修行的,出家有它的优越性:

1.难舍能舍。舍的内容包括:家庭、妻子、财货及世间五欲之乐。舍了之后,牵绊减少,生活朴素,易于修行止观。

2.我为(解脱)法来,专心与勇猛精进。

3.聚合有心人专业修行、弘法,以及有组织、有计划地传播解脱法。

一般说来,在家的牵绊较多,但一个有心修行的人还是能安排自己的时间修行止观,至于有心弘法的人,亦可结合一群道友,经过一番修证成就,而组织修行弘法团体。

二、对象的选择

修行人既然选择在家身份,就可与异性交往,而发生爱情而同居或结婚。修行人的选择对象标准是不同于世俗的,他是找有共同理想目标的伴侣,亦即男女双方皆以三宝为生命重心,否则在修行的历程将会遭到阻力。一个修行人的婚姻,在婚前是要以如实、坦诚、不欺、不隐瞒的态度表达自己的身心状况,如实地展现自己五个世界(生理、感情、理智、意志、意识),亦用分析五个世界的方法去评估、了解对方,双方的感情是建立在耽溺的情欲上或互相切磋的道谊上,必需心知肚明反省清楚,这是感清是否解脱与修道是否成就的关键之一。

三、爱情与结婚

佛教歌颂修道与道情,不歌颂爱情。依佛教的观点来看,爱情必然含著占有欲、性欲之贪,以及嫉妒(排斥第三者的嗔)等,没有贪嗔痴的爱情无法理解。问世间,情是何物,直叫死生相许,世间人歌颂爱情,经常挟带著嫉妒与痴情,以唯美、唯心的角度,称赞胶著的爱与过当的关怀,夸大地塑造为两人圣洁灵魂的结合,这种赞美往往窄化个人的感情世界,不为佛教所认同。

没有爱情经验或不结婚,并不见得就崇高,有了爱情或结婚并不就是堕落或业障深重,佛法并非专为少数人说,不只是适合于少数人的,若结婚,示有家室,常修梵行,能在互相帮助中,成长彼此的心智与道业是值得赞叹的。

四、结婚与修行

对修行有信念的人而言,他的结婚还是会妨害修行,但是,既然结了婚,就要学习两人的互动关系,考察自他的主宰欲与贪嗔痴是否蠢蠢欲动。单一个人的修行,无论在家或出家,都有个人自我的任性倾向,即使依附了团体也往往基于乡愿式的互相尊重,不愿涉及自他主宰欲、贪嗔痴的检讨和提出对策。这样的修行,常常几年后还是依然固我了无长进,乃至怀疑自他三毒的可断性,而需带著三毒到他方世界去断。

修行男女的结合,经常看著对方的一举一动,一颦一笑,一件一件地分析何因何缘这样,何因何缘那样,经过观察、分析,及进一步地坦诚讨论,逆著彼此习气耐心地谈开问题,每天都这样地做三毒的清除工作,将之今日事,今日毕,不残留下来疑虑、积怨,则身心畅快、轻安、喜乐,这样子的修行可以有进展。一个名叫Vacchagotta(婆蹉种)的游方者,曾经请问佛陀:遵行佛陀教法的在家男女信徒,是否也可以达到高深的精神境界?佛陀明确地答覆他,有很多过著在家生活的男女信徒,遵行佛陀的教法而成功地达到高深的精神境界(三果,解脱了男女之欲)。

修行──往断贪嗔痴之道,不管是否佛教徒,是美满家庭的唯一出路。人际间的冲突,可以用消极的态度避开、不相干涉,但夫妻在对金钱、感情、权责、思想等问题,常常不得不去面对、讨论与处理,若处理不当,在家里头就会引起很多痛苦。对修行上道的人来说,通常在痛苦形成之际,就将之化解;修行还没有上道时,常会被痛苦折腾一番才反省到解决或妥协的方法。

五、家的功能

对一个以修道、助人为生活重心的人而言,家是在精神与物质方面互相支援的地方,不是让彼此越来越依赖、耽溺及占有的庇护所。

修行上道人不会有家庭本位的窄小心胸,他一直在做财布施、法布施,与同修、有缘人共同分享修道证验及处理家庭事务、人际关系的态度与方法,他永远有一股源源不尽的慈悲源动力,鼓舞他去关注人间苦难和社会公益。